去年11月到今年1月间,美联储官员连续放“鸽”,将市场对今年降息的预期一路推升到接近7次,但2月后,作为对各类数据走势的反应,美联储立场再度变化,市场预计今年降息次数一路下降至不到3次,而3月CPI数据公布后,市场降息预期又被压低到不到2次。

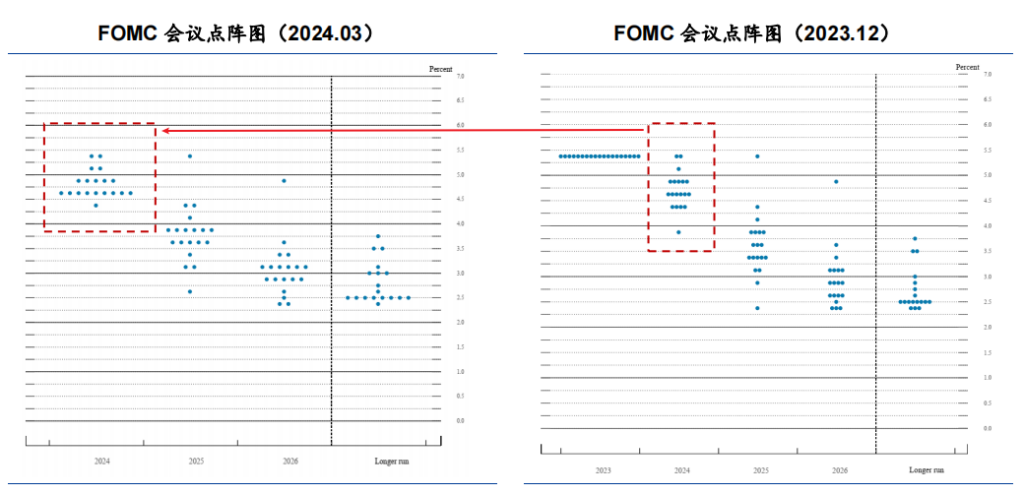

目前看,美联储即使如鲍威尔所希望的6月开始降息,连续降息的可能性都较低。正如美联储委员沃勒(Chris Waller)在3月27号讲话中的立场、即“早降息和降息多次同时发生的概率大幅下降”。从联储初衷看,仍不希望完全排除6月降息的可能性,主要变量为4-5月通胀数据和通胀预期变化。然而,CPI数据加大了6月降息的阻力,第一次降息的时间更可能被推迟至3季度。美国全年降息次数的中枢可能已经下降为2次(比点阵图少一次),且可能不是连续降息。

非常清楚的一点是,美联储认为政策已经处于紧缩区间(restrictive),而其初衷并非继续紧缩。所以,美联储更倾向于(在数据允许的情况下)尽早开启降息周期,降息和缩表缩减(QT tapering) 的时点和频率均将“按需调整”。据此逻辑,政策的初衷和结果,都可能以不对经济基本面形成过大扰动为先。目前,虽然名义利率中枢仍在“寻锚”,但长端真实利率继续上升的动力不大,对有确定成长性的行业及受益于高名义增长的板块而言,虽然波动率可能上升,但联储降息路径的调整不足以逆转其景气走势。

2月来,联储立场再度边际“转鹰”,但其意图不是进一步收紧金融条件,只是对各类数据走势做出理性(而无奈)的反应。今年以来,联储的降息预期出现明显的“折返跑”:市场对2024全年降息的预期从高点的7次回落至目前的不到2次(25bp/次),首次降息时点也从年初的3月推迟至当前的9月。尽管降息预期明显回落,但金融条件指数放松17个基点。这主要受益于股市上涨,信用利差收窄等一系列反应更高增长预期的资产价格变化。降息指引“折返跑”中最有代表性的官员是联储理事Chris Waller,11月时Waller 表示通胀下降,暗示3月就可能开始降息,但在3月27日表示“早降息和降息多次同时发生的概率大幅下降”。但他仍未完全排除年中降息的可能性。联储主席鲍威尔的表态说明其仍未放弃年中降息的选项,内心偏鸽。例如在3月国会听证会上,鲍威尔表示联储清楚过晚降息的风险,且距离“获得降息所需的信心”不远,在3月FOMC上,鲍威尔强调通胀数据可能出现反复,近期较强的通胀数据并未改变通胀回落的整体趋势。

本轮联储推迟降息,原因实属降息的必要性下降。降息预期下调5次,但市场表现尚佳,流动性未出现明显紧缩,一个合理的解释是,名义增长大幅高于预期,而联储降息必要性下降,而并非联储意在紧缩。理事Waller也表示,由于联储的数据依赖,尽管联储不应对最近较强的数据反应过度,但也应该做出适当的反应——暗示了近期的降息预期回落是对较强增长动能的合理反映。

如何看待增长和通胀前景、以及这一假设下联储的路径?

增长方面,地方联储GDP Now模型显示一季度GDP季比折年增速在2%左右的较高水平,与彭博一致预期接近。其他数据,例如Markit和ISM制造业PMI明显修复指示美国的增长动能较强。考虑到近期金融条件放松对增长的提振,预计二季度美国经济仍可能维持2%以上的增速,预计全年实际GDP增长可能达到、甚至超过市场2.2%的一致预期。

总体而言,预计总体通胀水平可能回落,但过程更为波折。商品通胀整体仍维持偏弱态势,3月环比再度转负,显示2月商品通胀的反弹或不可持续,领先指标指示二手车价格也将持续偏弱。但服务分项韧性仍强,住房通胀环比维持在0.4%左右较高水平,其他核心服务环比也从去年四季度的0.4%明显反弹至一季度的0.6%。考虑到Zillow等市场化租金整体回落以及离职率指示工资增速下行,并且3月超预期的医疗和汽车保险分项不直接进入PCE通胀,对PCE通胀的扰动相对较小,暂时不足以构成加息的理由。

因此,一季度偏强的增长和通胀数据意味着联储6月首次降息的可能性显著下降,三季度降息一次的概率较大。此后的降息节奏也可能不会是连续降息,而是降息、观察、再降息的节奏。参照1995年联储最终实现的降息路径以及当前联储实际偏鸽的立场,2次降息可能是今年降息预期的合理中枢。至于第二次降息的时点,从库存周期角度看,目前全球制造业周期景气度较高,修复动能或在年底减弱,因此联储更可能在接近年底的时点考虑第二次降息。

美联储政策如何影响市场?

由于美国宏观数据仍然有不确定性,联储如何校准其利率指引也仍待明确,债券收益率暂时无法被锚定,预计二季度波动率或有所上升,风险资产和债券市场皆然。此外,鉴于美国增长动能整体强于海外发达经济体和部分新兴经济体,且美国货币政策的调整和利率将针对是对美国经济是“量体裁衣”且兼有宽松倾向,所以基准情形下,即使降息因为增长强劲而推迟,也不至于逆转或者打断经济本身的景气周期。但美债利率维持高位,一定程度上可能产生“虹吸效应”,可能影响全球其他国家的资本流动、并对经济增长动能较弱地区的货币政策带来一定掣肘。